Mundial Magazine ¿Qué hora es?

[Artículo de Antonio González Linares publicado en la revista Mundial Magazine 28, Agosto de 1913, Alfred y Armand Guido, París]

Breve historia de los relojes publicada en París hace más de 100 años. La revista Mundial Magazine, publicada en castellano en el pais vecino, tenía como director a Rubén Darío, "principe de las letras castellanas y padre del modernismo". El autor del artículo, Antonio F. de Linares, con los años llegó a ser el primer director de la revista cultural española "Estampa" (1928) y, poco después, de "Crónica" (1929). La portada del número 28 fue obra de Hermenegildo Anglada Camarasa, destacado pintor catalán y amigo de Darío.

Portada de Mundial Magazine número 28, 1913 (Hermegildo Anglada Camarasa)

¿Qué hora es?

¡Cuántos años y cuantos siglos pasaron sobre el mundo, antes de que los labios humanos formularan esta pregunta que hoy es para nosotros una obsesión y un tormento!

Si nuestra vida inquieta y febril es tan corta que, a no someterla a una ley cronométrica inexorable, moriríamos sin haber cumplido la misión de la existencia, muy otra, en cambio, fue la de nuestros antepasados de la prehistoria, quienes vegetaban lentamente, al través de jornadas siempre iguales.

Noche y día; tal era la única división del tiempo que estaba al alcance de aquellos bienaventurados que ignoraban las horas de Caja en los Bancos, las de oficina en los Ministerios, las de agiotaje en las Bolsas, las de conferencia en los Ateneos, las de juego en el Club, las de audiencia en los tribunales, las de meditación en las Cárceles, las de embuste o de hipocresía en Sociedad...

Y así, en aquella edad feliz, al anunciarse la mañana con el alba, la caza y la pesca procuraban el sustento que no había de comerse a la hora de costumbre, sino en el momento en que el estómago lo reclamaba. Vivir y multiplicarse eran las leyes de la existencia, y un hombre bien nutrido, en semejantes tiempos de robustez ingénita, era un hombre que vivía, pese a las inclemencias del clima y a la hostilidad de las fieras. Cumplida esta primera parte de su misión social, la segunda, la de atender a la conservación de la especie, era aún más sencilla, si cabe.

El amor, libre de sentimentalismos y complicaciones, exigía en las selvas y en las cavernas menos " flirts " previos y menos previas habilidades poéticas y oratorias que en nuestros amargos días de progreso y, además, acogíase mejor la oscuridad de las alcobas nupciales, en donde, según triste máxima filosófica, los modernos esposos se ocultan para perpetar el crimen de transmitir el dolor con la vida.

Por ello, cuando las primeras estrellas vespertinas anunciaban la proximidad de la noche, pensábase tan sólo en buscar acomodo, el menos malo posible, para un tranquilo descanso.

Mas ¡ay! esta felicidad primitiva de nuestros abuelos duró poco, en relación con la vida del mundo.

Nacieron de las familias las tribus; de las tribus los pueblos; de los pueblos los Estados; y acumulando a placer quehaceres y preocupaciones sobre sus días, el hombre acabó por encontrarlos breves, y le fue menester medirlos para saber la cantidad de esfuerzo, de sobrado dolor y de escasa dicha, que en cada instante habían de corresponderle para el mejor y más exacto funcionamiento de su máquina psíquico-fisiológica.

Probablemente, aún no habían formulado los ingleses la máxima trascendental de Time is money, pero en cambio se había inventado ya el régimen autocrático, merced a la inteligencia de algunos pocos hombres y a la estupidez de la enorme mayoría restante. Así llegaron los primeros, los avisados, a convencerse de que fácilmente podían rodearse de comodidades y de placeres gratuitos, haciendo que les sirvieran aquellos de sus semejantes capaces de la tontería de obedecerles. Como estos últimos eran muchos, la costumbre hizo ley, y si no se dedujo que el tiempo propio era oro, dedújose al menos que podía ser oro el tiempo de los demás. Imponíase, pues, con urgencia, la necesidad de una medida para ese tiempo trocado en fuente de riqueza.

El cielo constituyó el primer horario conocido, y todavía recurrimos a la inmutable exactitud de sus leyes para enmendar las deficiencias de nuestros pobres mecanismos cronométricos. La altura del sol sobre el horizonte, durante el día, y el mismo dato con relación a la luna y a las estrellas durante la noche fueron los primeros puntos de referencia a los cuales nuestros antepasados pudieron deducir la hora.

En el día, observaron las gentes que la longitud de las sombras de los objetos, proyectadas por el sol, disminuía desde el comienzo de la mañana hasta el centro de la hornada, y volvía a crecer desde mediodía hasta la hora del crepúsculo. De esta observación nació el gnomon, o reloj solar primitivo, cuyo invento se atribuye a los caldeos.

El gnomon estaba constituido, sencillamente, por una estaca recta, hincada en tierra, sobre un lugar plano, despejado, y bien expuesto al sol. Esta fue su forma elemental y primitiva. Ulteriormente, se reemplazó la estaca por una piedra tallada en forma de cono prolongado. Los obelisco egipcios sirvieron también para tal objeto, y en los raros días en que luce el sol sobre París, hay practicones que en la sombra del obelisco de Luksor -trasplantado desde cielos más clementes al ingrato de la plaza de la Concordia- leen la hora con más exactitud y facilidad que en los paradójicos relojes pneumáticos del Boulevard.

Pero la sombra del gnomon, fácil de interpretar por un experto, ofrecía graves inconvenientes para el uso general entre los profanos ignorantes de la antiquísima ciencia de astronomía, y daba lugar a errores continuos y desagradables, y a enojosas faltas de puntualidad en las citas de amor y de negocios.

En efecto, la longitud y la dirección de la sombra del gnomon varía, no solo en relación a las distintas horas del día, sino también con respecto a las distintas estaciones y épocas del año.

En una de las comedias de Aristófanes, dos personajes se ponen de acuerdo para encontrarse en determinado momento. Aún no se hablaba de las horas en el sentido en que nosotros interpretamos esta palabra, o sea como la 24ª parte del tiempo que la Tierra emplea en dar una vuelta completa sobre su eje. Las Horas Griegas eran divinidades, hijas de Júpiter, que representaban espacios de tiempo muy varios e indefinidos, y que fueron al principio tres, y presidieron a las humanas tristezas o alegrías. Más tarde, las Horas fueron doce, y cada una de ellas significaba una duodécima parte del día.

Por tanto, los personajes de la comedia aristofánica convienen en su cita en esta forma:

-

-- ¡Nos encontramos en el instante en que la sombra del gnomon mida 10 pies!...

Este extraño rendez-vous estaba de acuerdo con la época del año en que la acción de la comedia tenía lugar. De ocurrir en otra estación, el número de pies señalado a la sombra del gnomon hubiera sido muy distinto.

Cierto es que tal circunstancia daba lugar a un equívoco al representarse la comedia, en tiempo en que el citado largo de la sombra había de indicar una hora diferente de la que se conviniere al desarrollo de la fábula. Pero cosa parecida ocurre en nuestras comedias contemporáneas, cuando en pleno rigor invernal, y ante un público que llega aterido y envuelto en pieles, nuestros comediantes hablan en el escenario del calor asfixiante que se siente en la calle.

Para evitar, dentro de lo posible, las malas interpretaciones dadas a la longitud de la sombra del gnomon, los gobernantes griegos y romanos cuidaron de hacer redactar por los sabios unas concienzudas tablas astronómicas, en las cuales se indicaban las longitudes que en cada mes correspondían a la sombra, en relación con cada una de las horas en que entonces se dividía la jornada, de sol a sol.

Otro inconveniente de este sistema consistía, en que tales tablas habían de calcularse en cada localidad con relación a la distinta altura de cada gnomon. Más previsores que los griegos, los chinos habían remediado a tal defecto estableciendo por medio de la ley, y desde tiempo inmemorial, que todo gnomon mediría 8 pies de alto.

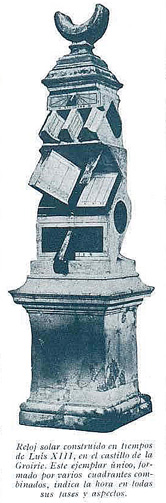

Pero, como queda dicho, estas circunstancias no dejaban de ser enojosas, y andando el tiempo, que de la mano trae al progreso, se llegó a la invención del cuadrante, o reloj solar.

De este cuadrante nos dice Herodoto que fue ideado por los Babilonios. Anaximandro, 550 años antes de Jesucristo, construyó el primer cuadrante solar que poseyó Esparta, y merced a Pericles se instaló otro en Atenas.

Roma no se permitió el lujo de un cuadrante solar hasta pasada la primera guerra Púnica, doscientos años antes de J. C.

Los cuadrantes solares construíanse de muy diversas formas y tamaños. Algunos eran muy grandes, como los de la Torre de los Vientos, de Atenas, que ostenta un reloj solar en cada una de sus ocho fachadas.

En la Edad Media, los cuadrantes se multiplicaron de tal modo que casi todas las iglesias, edificios públicos y residencias señoriales, poseían el suyo. Hoy mismo, en algunas aldeas montaraces, el cuadrante del templo, el de la casa Ayuntamiento, o el del palacio del algún señor rural, constituyen el único medio de información cronométrica de que disponen los rústicos que, viviendo en la paz de las alturas, han tenido la suerte de no ser accesibles, todavía, a la invasión del progreso.

De tal modo, y en tanto que no se inventaron otros medios más prácticos o más exactos para llegar a la determinación de la hora, estos relojes solares constituyeron la última palabra de la ciencia, y algunos de ellos, bastante grandes y bien dispuestos, no acusaban errores mayores de un minuto. Todavía, en 1666, la Academia de Ciencias de París utilizaba el cuadrante al mismo tiempo que los imperfectos relojes, que en muchas ocasiones sometían su ímbricada maquinaria, inconsciente y loca, al contraste de la perpetua, serena, y sencilla oscilación de una pequeña sombra, íntima y apenas perceptible, pero ligada por una rayo luminoso con lo eterno y lo inmutable, en lazo intangible y sutil tendido, como puente de misterio, desde la tierra hasta el enigma del Universo.

Tanto el gnomon como el cuadrante eran instrumentos exclusivamente diurnos, y a medida que los hombres fueron dejando de servir en absoluto para el descanso, como ocurriera en las edades de la protohistoria. Así pues, hubo necesidad de sujetar la existencia nocturna a un programa estricto, a semejanza de lo hecho con la vida durante el día.

Jenofonte nos dice que en tiempo de Sócrates el arte de conocer la hora, en la noche, era muy popular, y que las gentes lo aprendían de los pastores y de los marinos.

En los cielos orientales, constelados y transparentes, los astros brillan con fulgores mágicos. Forzosamente había de suspenderse de ellos la atención del hombre, que en la tenue llama lejana, fría y palpitante, podía cifrar a su antojo la leyenda eterna, misteriosa y sobrehumana del más allá. De tal modo, en observación constante hecha de poesía, de superstición, de nostalgia, de ensueño, de inquietud, de la vida toda, en suma, llegaron los astrólogos al estudio de cada estrella visible, estableciendo una relación casi exacta entre su altura en los cielos y la hora de la noche que a tal altura correspondiere.

Hiparco determinaba este dato con aproximación de tres minutos, y ya en el siglo XVI los pilotos eran maestros en este arte, para cuyas observaciones utilizaban la rudimentaria "ballestina", que fue origen del sextante usado actualmente a bordo de los buques.

Nuestros modernos telescopios, colosales anteojos meridianos, determinan la hora con error de una décima de segundo, y en breve los astrónomos reducirán tal diferencia a la de una centésima de la misma fracción. Y entonces...

Entonces, cuando sepamos la hora en que vivimos, sin más distancia entre la hipótesis y la verdad que la del imperceptible instante que pueda tardar en cruzar por nuestra mente una idea ¿seremos acaso más felices, cien veces más felices que cuando ese error lo era de un segundo entero?... ¿Poseeremos, en consecuencia, una dicha 6.000 veces más perfecta que la que pudieron conocer nuestros antepasados de la Edad Media, cuyos cuadrantes solares daban la hora con tremendos desvíos de un minuto?... Y, en fin, nuestra ventura ¿habrá crecido en proporción a las 18.000 fracciones de centésima de segundo que constituían el lejano error con que Hiparco leía la hora en las estrellas?

Si así fuera, nos sería dado alzar monumento de gratitud, en nuestro espíritu, a los sabios que supieron amenizar nuestra existencia, pero, desgraciadamente, todo hace suponer lo contrario. Cuando somos felices, cuando las penas y las tribulaciones se alejan de nosotros, cuando amor, paz y riqueza, estas tres bienaventuranzas de la vida, nos brindan su dicha gris, única posible en este mundo, en tales jornadas sonreiremos felices, al comprobar que no sólo hemos olvidado la hora en que vivimos, sino también el día, y el mes, y el año...

Cuantos sistemas de averiguar la hora quedan expuestos, al corres de este recuerdo milenario, trocábanse en vanidad de vanidades así que un antojo de las nubes diera en ocultar el sol o las estrellas, privando de sombra al estilete del cuadrante, y de campo de observación a la mirada experta del astrólogo.

De igual modo que se encontraron procedimientos y aparatos capaces de fijar, en un momento dado, la medida del tiempo encontráronse también medios capaces de conservar esa medida.

Los primeros relojes mecánicos conocidos fueron las clepsidras o relojes de agua, inventados, según la tradición, por el fabuloso Jermes Trimegisto de los egipcios.

Difícil es desprender la verdad de la fábula, y averiguar quién fue el verdadero constructor de la primera clepsidra. Lo que hay de cierto es que estos mecanismos se utilizaban ya en Egipto en tiempos de la duodécima dinastía, quince siglos antes de Jesucristo.

Las clepsidras eran generalmente de grandes dimensiones, sin cuya condición el agua no tenía en ellas la presión necesaria para su funcionamiento, pero lejanas memorias nos hablan de un famoso artífice griego, tan hábil en la construcción de estos aparatos, que dispuso uno, para uso de César, lo suficientemente reducido para que el augusto cliente pudiera llevarlo siempre consigo.

La teoría de construcción de las clepsidras no podía ser más sencilla. Estribaba en la caída de sucesivas gotas de agua, de idéntico tamaño e igualmente espaciadas, que iban llenando, poco a poco, un depósito, sobre cuyas paredes habíanse marcado las horas. El nivel del líquido, indicado por un flotador, señalaba la hora del día correspondiente a la altura del agua.

Pero con base tan escasamente compleja, llegáronse a construir mecanismos prodigiosos. Los Árabes fueron, con los griegos, maestros en tal y tan primitiva relojería, y así la Historia nos conserva el recuerdo de la celebérrima clepsidra que en Califa Harum-Al-Raschid regaló a Carlomagno.

Era este aparato de bronce, y marcaba las divisiones del día por medio de figuras de guerreros que se presentaban unas tras de otras, y que abrían las puertas que las ocultaban, correspondiendo la aparición de cada muñeco a una hora determinada. Para precisar exactamente la que le correspondía señalar, cada figura arrojaba, dentro de un timbre de oro, una serie de bolitas del mismo metal que al caer producían, marcando el ritmo, los campanillazos necesarios.

En semejante época, que lo era de barbarie para los modernos pueblos, el reloj del Califa produjo el asombro de una increíble y fantástica maravilla.

Por aquel entonces, existía en los monasterios el cargo de singificator horarum, en cuyo desempeño turnaban los monjes, y cuya finalidad era la de medir el tiempo con el empleado en recitar un número de oraciones equivalentes, por su duración, a una hora.

No había de ser el significator horarium puesto muy cómodo, por cuanto los monjes fueron quienes con más afán se aplicaron a realizar la idea de un reloj movido por pesas, idea muy vieja, de la que habló Aristóteles, pero que aún no se había llevado a la práctica.

Hacia fines del siglo X, un fraile de Aurillac, Gerberto -que había de ser más tarde Silvestre II- fue quien primero construyó un reloj de pesas; pero nada sabemos de su mecanismo ni de su precisión, aunque todo hace suponer que fuera muy imperfecto. En realidad, sólo al cabo de varios siglos encontramos datos concretos, y aparecen los monumentales y complejísimos relojes que, como la clepsidra de Harum-Al-Raschid, han alcanzado mundial y perpetua celebridad.

De estos últimos, uno de los más notables, si no el más notable, es el reloj astronómico que, muy restaurado, puede admirarse aún en la Catedral de Estrasburgo. El primer mecanismo de este reloj databa de 1352, y posteriormente, en 1842, fue reconstruido casi completamente por el artífice Schwilgue, que en este trabajo empleó cinco años.

La parte astronómica de tan imbricado mecanismo comprende los siguientes elementos:

-

- El cómputo eclesiástico.

- Un calendario perpetuo; con sus correspondientes fiestas movibles.

- Un sistema planetario, construido conforme a la teoría de Copérnico, y que abarca las órbitas de todos los planetas visibles a simple vista, así como las fases de la luna, y los eclipses.

- Y por último, una esfera celeste que marca la precesión de los equinoccios.

Teoría de Copérnico, el Sol en el centro (manuscrito de 1774)

En cuanto a la medición del tiempo, este diabólico aparato ofrece una sección mucho más complicada aún, y que marca la hora con todas sus divisiones, los días de la semana con los signos de los planetas que les corresponden, la letra dominical, y en fin, el santo o los santos del día.

El funcionamiento de esta máquina no puede ser más pintoresco. Cuatro figuras presentan las cuatro épocas de la vida, y cada una de ellas golpea sobre un timbre para marcar los cuartos de hora. La Niñez marca el primer cuarto; la Adolescencia, el segundo; la Virilidad, el tercero; y la Vejez, el cuarto. Al lado de la Vejez aparece la figura de la Muerte, que da las horas, y al comenzar cada hora un ángel invierte un reloj de arena, cuyo último grano cae al correr del último segundo.

Pero el gran espectáculo del reloj de Estrasburgo corresponde a la hora de mediodía. Sonando las doce campanadas, comienza el desfile de una procesión de los doce Apóstoles. Los muñecos que la forman se van acercando sucesivamente a una imagen del Cristo, ante la cual se inclinan. La imagen, colocada sobre un pedestal, extiende los brazos en ademán de bendecir a los congregados, y en tanto, un gallo colocado en lo alto de una torre canta tres veces seguidas moviendo las alas.

Lo más sorprendente es que, al mismo tiempo que se desarrolla esta escena cristiana, aparecen en último término, y sobre un fondo de nubes, siete carros sobre los cuales pasan siete deidades paganas que simbolizan los siete días.

Hay que convenir en que, para mover a su debido tiempo todas estas figuras, y hacer girar sobre sus órbitas a todos los planetas, sin que por ello los cuadrantes dejen de marcar con toda exactitud la hora y todos los demás datos del calendario, es menester que, a la construcción del mecanismo que es alma del célebre reloj de Estrasburgo, haya presidido una mentalidad poco sujeta a distracción ni a confusiones. Y se comprende que el artífice Schwilgue empleara cinco años de su vida en poner de nuevo en marcha el monumental laberinto de rodajas, cuerdas y pesas, detenido por el uso, que es el cansancio de las cosas al cabo de los siglos.

Otro reloj, tan antiguo como célebre, es el del Palacio de Justicia de París, primer reloj público que existió en la capital francesa, y que aún campea sobre la fachada del bastión llamado, por tal motivo, "Tour de l'Horloge".

Construyose este mecanismo en 1370, y a costa del pecunio del rey Carlos V. Este monarca hizo venir a París, para tal objeto, al relojero alemán Enrique de Vie, artífice reputado, a quien Carlos V recibió con toda clase de honores y agasajos, hospedándose en el real castillo del Louvre durante los ocho años que tardó en llevar a cabo su trabajo. El sueldo que cobraba Vic, en este tiempo, era inferior al valor de un franco, pero era también considerable, como remuneración, para los usos de la época. Posteriormente, Carlos IX y Enrique III restauraron el viejo reloj, adornándolo con frescos el primero, y con tallas de Germain Pilon el segundo.

Estos relojes de pesas fueron la última palabra del progreso hasta el siglo XVI. En esta época, galileo descubrió los principios de la ley del péndulo, y pensó de seguida en aplicarlos a la medición del tiempo. Tal vez este proyecto fue llevado a la práctica, pues en una de las cartas del inmortal pisano, publicadas por Venturi en 1818, se habla de un tal Dominico Balcetri que trabajó en la construcción de un reloj de péndulo, bajo la dirección de galileo y de su hijo.

El problema de la aplicación del péndulo a la cronometría fue resuelto definitivamente por Huyghens, en 1656, y más tarde, en 1673. La solución fue entregada por este inventor al dominio público al aparecer su célebre tratado De horologio oscillatorio.

Artífices como el griego Cetesibio, capaces de construir una clepsidra de bolsillo, no abundaban, y los relojes de pesas y los de péndulo seguían presentando el inconveniente que ofrecieran antes los de agua, es decir, el de ser difícilmente transportables... y el de constituir un lujo que solamente podía estar al alcance de los príncipes y de los potentados. Burgueses y plebeyos seguían rigiendo sus vidas conforme a las indicaciones del viejo cuadrante de la plaza, o del sorprendente reloj de la torre de la iglesia, última invención del diablo, aceptada sin embargo por los fieles del Señor... Pero en los barrios lejanos de las ciudades, o en la soledad de los campos, seguían haciéndose hipótesis acerca de la hora probable, juzgando de ella por la inclinación de las sombras cuando el sol lucía, y según el criterio individual cuando, por el contrario, amanecía nublado.

El Ángel Caído, el demoníaco Rebelde, siguió empero alentando al orgullo humano, y dictó a los hombres sus extrañas inspiraciones. De tal suerte, y no se sabe por quién, dióse en la invención de los reducidos cronómetros de resorte, que andando el tiempo habían de multiplicarse hasta lo increíble y ser para nosotros cosa tan trivial y fácil de conseguir, que hasta los míseros labriegos y los zarrapastrosos trajinantes los poseyeran.

Nuremberg fue la cuna de los relojes de bolsillo, y los relojeros de esta población adquirieron tal fama en esta labor que los primeros cronómetros, que eran de forma esférico y ovoidal, se llamaban Huevos de Nuremberg.

Desde entonces, esforzáronse los constructores en reducir cada vez más la dimensión del reloj portátil, y paso a paso, hemos ido llegando a los relojes de ojal que se ocultan tras de la solapa, a los que adornan una pulsera, a los que se engastan en una sortija, a los que rematan los puños de los paraguas y bastones, a los que asoman, discretos, por un rincón del portamonedas, y en fin, con los días actuales, a la última y excéntrica novedad de los relojes que adornan los zapatos de nuestras elegantes, y que, con su encantadora indiscreción, prestan a la silueta femenina un extraordinario interés, cuando una gentil mujer comprueba, en pleno boulevard o en pleno salón, la exactitud de la hora que marca su cronómetro de pie.

-- ¿Qué hora es?...

En esta pregunta, que hoy es para nosotros una obsesión y un tormento, decimos el despertar de un breve sueño de dicha, volviendo hacia la realidad que es sufrimiento; decimos, si ganamos con esfuerzo el pan de cada día, la angustia del tiempo que huye sin dejar tras de sí el provecho necesario; decimos, si la fortuna quiso brindarnos sus dones, el tedio del tiempo largo, inútil, eterno, cuyos minutos caen como gotas de plomo... Y así, empujados por la vida, vamos como cuerda de galeotes hacia la galera desde cuyos bancos hemos de bogar, arrastrando sobre el mar de la existencia el peso de nuestro destino...

-- ¿Qué hora es?...

En trono nuestro: sea en la calle, sean en la casa, sea entre la multitud, cien agujas de cien cronómetros nos responden al par, surgiendo de todos lados como espíritus del mal; y un instante más tarde, en fiebre de inquietud, volvemos a preguntar:

-- ¿Qué hora es?...

¡Lamento de fatiga, estertor de agonía, esta frase es, en la canción de nuestra vida, el eterno retornelo del dolor!...

ANTONIO G. DE LINARES.

- blog de admin

- 4415 lecturas